刘道兴论:优质教育资源短缺是当今中国第一短缺

2011-05-10

点击量:1807

【字体:大 中 小】

教育经费的来源主要包括财政资金、社会资金、个人学费以及捐赠和校办产业收入等等。不同国家在不同发展阶段有不同的教育投入政策,但总体上看教育投入的主渠道都是政府财政,政府财政投入是决定一个国家教育持续稳定和发展程度的主要因素,也是评价一个国家对教育重视程度的关键指标。

第二次世界大战以后,随着科学技术的快速发展,科技和教育对经济社会发展的推动作用越来越大。为了开发人力资源,提高国民素质,增强国家综合竞争力,世界各国对教育领域的投入水平总体上呈不断提高的趋势。以公共财政教育

经费占GDP的比重为例,发达国家在1980年普遍突破5%,1995年突破5.5%。其中以色列达到7.7%。发展中国家虽然比发达国家低一些,但在1980年时公共教育经费占GDP的比重也达到3.9%,1995年达到4.6%。 进入21世纪,一些国家对教育投入出现了有升有降分化的趋势,有的国家更重视财政投入,有的国家更重视扩大个人和社会投入。但近几年已基本上形成一个共识,公共教育投入占GDP的比重大致上有一个较优的分布区间,就是在当今世界经济技术条件下以5%左右比较合理。

我国是一个人口众多的发展中国家,教育基础历来薄弱,加上文化大革命破坏和耽误,我国教育基础差、供给不足、质量不高的问题长期存在。 改革开放后,我国在一定阶段主要满足人们物质生活方面需求,对教育发展尽管政府高度重视但总体上一直投入不足。

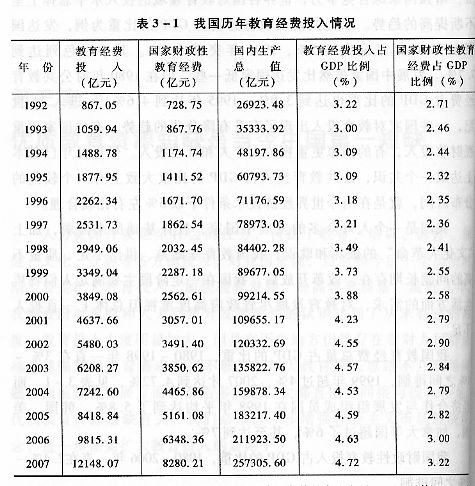

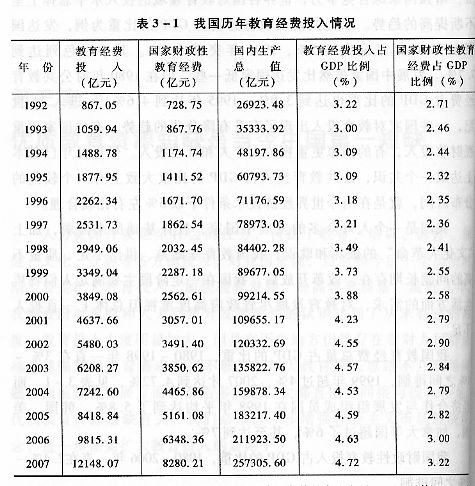

我国教育经费总量占GDP的比重,1980~1998年一直在3%~4%之间徘徊,1999年超过4%,2007才达到4.72%见表3-1。而经济合作与发展组织成员国在1998年平均达到了5.8%,韩国、美国、加拿大等国超过了6%,甚至达到7%。

资料来源:《从人口大国迈向人力资源强国》第560-563页,2004年以来数据根据教育统计年鉴整理。

我国财政性教育投入占GDP的比重,1980~2006年一直在2.40%~3.00%之间徘徊。

1993年,我国制定教育发展规划纲要,明确提出了这一指标要达到4%的要求,但时至今日仍没有达到。到2010年5月国家再次制定教育规划纲要时,又一次明确到2012年达到这一指标。2008年时我国财政性教育投入占GDP比重只有3.48%。据瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)2002年世界竞争力年鉴评价,我国公共教育支出占GDP的份额在49个参评国家和地区中处于第47位 。

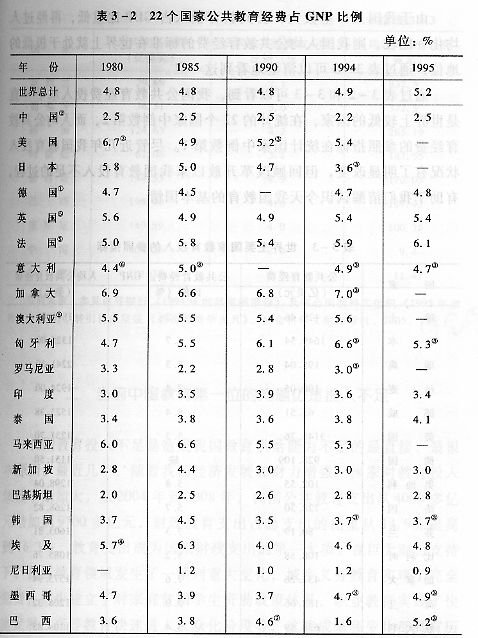

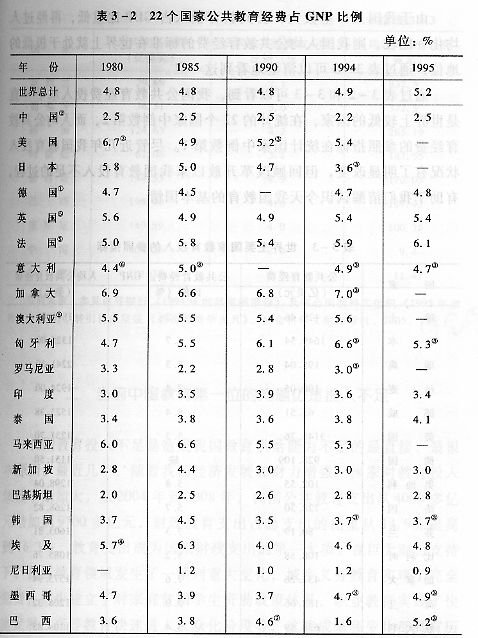

我们通过对比一下22个发达国家和发展中国家以及世界平均公共教育支出占GNP的比重,可以更清楚看出我国教育投入的不足。(见表3-2)

资料来源:UNESCO,Statistical Yearbook 1998 (转引自《中国统计年鉴•1999》,第908页)。

注 释:①1991年以前为原联邦德国; ②国家财政性教育经费占GNP比重; ③统计口径有所调整; ④1981年数字; ⑤1990年起,统计口径有所调整; ⑥1979年数字; ⑦1989年数字。

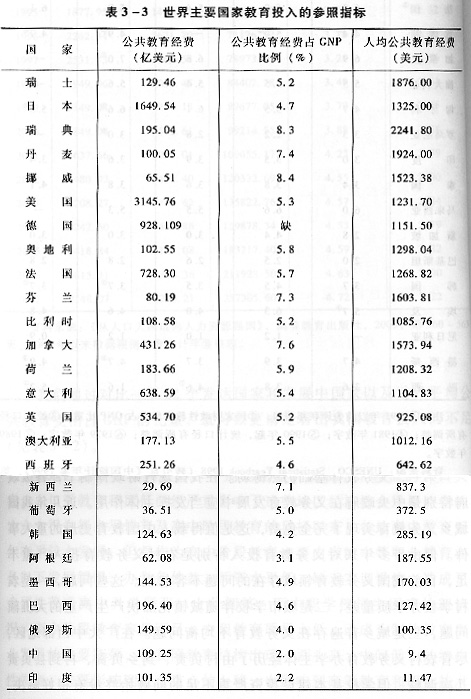

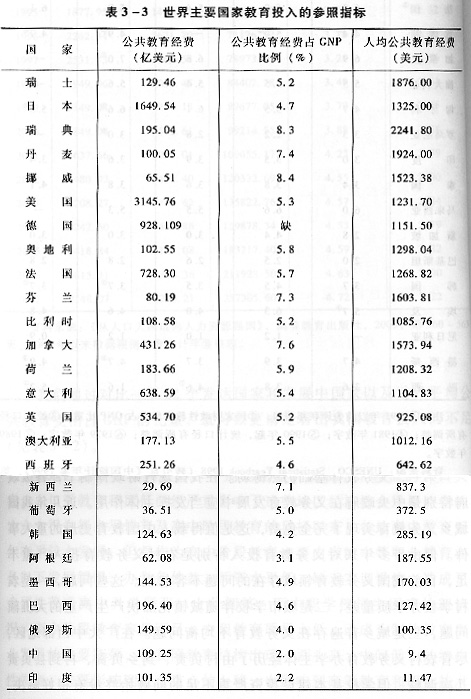

由于我国人口基数大,公共教育投入占GDP比重低,再经过人均化一比较,则我国人均公共教育经费的标准在世界上就处于极低的地位,通过表3—3可以清楚地看到这一点。

资料来源民:世界银行《1994年世界发展报告》及联合国教科文组织《1995年世界教育报告》。转引自朱坚强《教育经济学发凡》第570页,社会科教文献出版社2005年6月。

通过表3-2和3-3可以看到,我国公共教育经费投入水平一直是世界上较低的国家,在统计的22个国家中占倒数第2,而人均公共教育经费的参照指标在统计国家中倒数第1。尽管近几年我国教育投入状况有了明显改变,但回顾改革开放以来我国教育投入不足的过程,有助于我们清醒认识今天我国的教育基本国情。(未完待续)

(C)

第二次世界大战以后,随着科学技术的快速发展,科技和教育对经济社会发展的推动作用越来越大。为了开发人力资源,提高国民素质,增强国家综合竞争力,世界各国对教育领域的投入水平总体上呈不断提高的趋势。以公共财政教育

经费占GDP的比重为例,发达国家在1980年普遍突破5%,1995年突破5.5%。其中以色列达到7.7%。发展中国家虽然比发达国家低一些,但在1980年时公共教育经费占GDP的比重也达到3.9%,1995年达到4.6%。 进入21世纪,一些国家对教育投入出现了有升有降分化的趋势,有的国家更重视财政投入,有的国家更重视扩大个人和社会投入。但近几年已基本上形成一个共识,公共教育投入占GDP的比重大致上有一个较优的分布区间,就是在当今世界经济技术条件下以5%左右比较合理。

我国是一个人口众多的发展中国家,教育基础历来薄弱,加上文化大革命破坏和耽误,我国教育基础差、供给不足、质量不高的问题长期存在。 改革开放后,我国在一定阶段主要满足人们物质生活方面需求,对教育发展尽管政府高度重视但总体上一直投入不足。

我国教育经费总量占GDP的比重,1980~1998年一直在3%~4%之间徘徊,1999年超过4%,2007才达到4.72%见表3-1。而经济合作与发展组织成员国在1998年平均达到了5.8%,韩国、美国、加拿大等国超过了6%,甚至达到7%。

资料来源:《从人口大国迈向人力资源强国》第560-563页,2004年以来数据根据教育统计年鉴整理。

我国财政性教育投入占GDP的比重,1980~2006年一直在2.40%~3.00%之间徘徊。

1993年,我国制定教育发展规划纲要,明确提出了这一指标要达到4%的要求,但时至今日仍没有达到。到2010年5月国家再次制定教育规划纲要时,又一次明确到2012年达到这一指标。2008年时我国财政性教育投入占GDP比重只有3.48%。据瑞士洛桑国际管理发展学院(IMD)2002年世界竞争力年鉴评价,我国公共教育支出占GDP的份额在49个参评国家和地区中处于第47位 。

我们通过对比一下22个发达国家和发展中国家以及世界平均公共教育支出占GNP的比重,可以更清楚看出我国教育投入的不足。(见表3-2)

资料来源:UNESCO,Statistical Yearbook 1998 (转引自《中国统计年鉴•1999》,第908页)。

注 释:①1991年以前为原联邦德国; ②国家财政性教育经费占GNP比重; ③统计口径有所调整; ④1981年数字; ⑤1990年起,统计口径有所调整; ⑥1979年数字; ⑦1989年数字。

由于我国人口基数大,公共教育投入占GDP比重低,再经过人均化一比较,则我国人均公共教育经费的标准在世界上就处于极低的地位,通过表3—3可以清楚地看到这一点。

资料来源民:世界银行《1994年世界发展报告》及联合国教科文组织《1995年世界教育报告》。转引自朱坚强《教育经济学发凡》第570页,社会科教文献出版社2005年6月。

通过表3-2和3-3可以看到,我国公共教育经费投入水平一直是世界上较低的国家,在统计的22个国家中占倒数第2,而人均公共教育经费的参照指标在统计国家中倒数第1。尽管近几年我国教育投入状况有了明显改变,但回顾改革开放以来我国教育投入不足的过程,有助于我们清醒认识今天我国的教育基本国情。(未完待续)

(C)

扫一扫在手机打开当前页