葛景春:从古代诗教到当代诗教

2016-03-03

来源:《中原文化研究》2015年第2期

作者:葛景春

点击量:5755

【字体:大 中 小】

摘要:诗教是我国独有的诗词文化传统,它在传承中华民族精神方面起到了至为重要的作用。我国的诗教传统是从孔子的“《诗》教”开始的,它奠定了关于品德修养、人格教育、审美理想、社会功用和普及知识等方面的功能和基础。在汉魏以后,除了政治功能之外,它又加强了诗歌关于审美方面的功能,又从“《诗》教”发展为“诗教”,将诗歌的社会功能与审美功能相结合,形成了中国诗歌教育和诗歌创作兼备的指导思想。到了当代,又将古代诗教文化传统以时代精神进行创造性转化和创新性发展,并将富有想象力的诗词直觉思维作为科学创造和发明的思维方式来加以提倡,打通了科学和艺术的壁垒,对培养文理兼备人才的新理念奠定了基础,并扩展了诗教的范围。当代诗教是对古代诗教的创造性发展,对贯彻落实社会主义核心价值观、繁荣社会主义新文化起着重要作用。

关键词:“《诗》教”与“诗教”;源流;继承;转换;创新

作者简介:葛景春,男,河南省社会科学院研究员(河南郑州450002),主要从事唐代文学与中国文化研究。

一、诗教寻源

诗教是中国文化特有的产物,此文化传统源远流长,至今仍在中国文化中发挥着重要作用。中国的诗教源于孔子对《诗经》的总结和评价。《诗经》中的诗原称为《诗》或《诗三百》,汉代称为《诗经》,共收入诗305首,是孔子之前500多年来即商、西周、春秋前期的作品。据说原有诗3000多首,经孔子删为305篇,但孔子删诗的说法,经近代学者考证是不确的。孔子把《诗》作为儒家的六经之首来教育学生,所以孔子所谈的诗教中的“诗”,原指《诗》(即《诗经》),并不是今天所泛指的“诗”。

并不是说在《诗经》之外或之前就没有诗,在《诗经》之前原始社会的渔猎时代,就有《弹歌》流传:“断竹,续竹。飞土,逐肉。”(《吴越春秋》)传说在唐尧时代,有《击壤歌》:“日出而作,日落而息。凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉?”(《帝王世纪》)传说尧将传位于舜,有《卿云歌》赞曰:“卿云烂兮,纠缦缦兮,日月光华,旦复旦兮!”(《吕氏春秋·音初》)这些传说中的古歌,沈德潜的《古诗源》中也有收载,但由于这些古谣谚和古歌在文献中出现得较晚,故其真实性为后世学者所怀疑,它们不像《诗经》那样有确凿的史料证据。

从孔子论《诗》的原始史料来看,显然他所指的是《诗经》,并不包括其他的诗,孔子将《诗经》当作儒家教育学生的教材来看待,也就是指的是“《诗》教”,而非后来所泛指的“诗教”。从孔子对《诗》的评价来看,《诗》的作用主要有立身、言志以及学习外交辞令、日常知识等社会功用,当然也涉及了关于《诗》的一些审美认识和倾向,构成了一整套的儒家诗教体系。

(一)关于立德和修身

孔子认为,以《诗》为教,可以立德、修身。《论语·泰伯》中说:“行于《诗》,立于《礼》,成于《乐》。”就是说,要以《诗》的精神,来指导自己的行动。魏人何晏、宋邢昺《论语注疏》卷八:“子曰:‘兴于《诗》。’”注,包曰:“兴,起也。言修身当先学《诗》。”此处解“兴”是说学《诗》有“修身”的功用。“兴于《诗》”即修身应首先从学《诗》开始,这是因为“其为人也,温柔敦厚,《诗》教也”(《礼记·经解》)。即是说,《诗》的基本教育思想是教人“温柔敦厚”,即为人要不急不燥,不温不火,要谦和厚道,有儒雅之风。孔子一向主张教育学生要从如何做人,如何立德修身做起,故孔子将《诗》教置于六经的首位。《诗》用形象化的教育而不是抽象的说教,如春风化雨易入人心。

孔子的《诗》教以人伦道德为思想基础,最终目的是“迩之事父,远之事君”(《论语·阳货》),即做一个合格的忠臣孝子,是为其君臣父子的封建礼教服务的。后世儒家总结《诗》教有“正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”(《诗大序》)的巨大作用。在这里汉儒过多夸大了《诗》的政治教化“经学”作用,而相对忽视了《诗》作为文学作品的审美功能。

(二)关于诗言志

诗言志,是一种古老的说法。《尚书·尧典》:“诗言志。”孔子继承了“诗言志”的传统说法,他说:“不学《诗》,无以言。”(《论语·泰伯》)“无以言”有不同的解释,一种是说“诗言志”是赋《诗》言志,即用《诗经》中的诗句来表达自己的志向。另外还有一种功用,就是行人(外交官)常引用《诗经》中的诗句作为外交辞令。这两种说法并行不悖,并无原则上的冲突。毛泽东曾题写“诗言志”,提倡诗人抒发无产阶级的革命豪情壮志,这里的“诗”已不仅限于孔了所说的《诗》,是泛指诗歌。

(三)关于行人赋《诗》

孔子很重视《诗经》在现实生活中的功用,即发挥《诗经》对现实政治和生活的指导意义。《论语·子路》:“《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对,虽多,奚为?”这两句话的意思是,《诗经》对政治教化有很强的指导作用,特别是作为行人有特殊意义。春秋时,《诗经》是各诸侯国普遍承认的经典文献。各诸侯国的外交使者,经常运用《诗经》的诗句作为外交语言,来表达自己的观点①,他们断章取义,将《诗经》中的摘句寄以新的含义来表达自己的观点,以说服对方。

(四)关于学习日常知识

孔子还将《诗经》作为普及日常知识的学习教材,认为可从《诗经》中“多识于鸟兽草木之名”(《论语·阳货》)。《诗经》反映了广阔的社会生活,其中也包括“鸟兽草木”等动植物知识。据清人黄春魁《诗经鸟兽草木考》一书统计,《诗经》中出现鸟兽草木共有268种之多。此外,还有天文、地理、物候、日历、建筑、器物、物产、农业、手工业等自然科学和社会科学等方面的知识,有些知识现代人并不怎么了解或产生了误解,如“三星在天”的“三星”是指参宿三星,是秋冬之象;“七月流火”的大火星,又名心宿二、商星,周历七月是现在的九月,大火西流之时,天气已凉,并非现在有些人理解的“七月流火”是夏日炎热之象。《诗经》是一部天文、地理、社会与自然的百科全书,其中包含丰富的自然和人文知识,草木鸟兽装点着《诗经》美丽的风景和意境,如:“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”(《诗经·桃夭》)“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”(《诗经·采薇》)“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤。出自幽谷,迁于乔木。嘤其鸣矣,求其友声。”(《诗经·伐木》)“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”(《诗经·鹿鸣》)等,在《诗经》中起着兴和比的作用,从而引出诗人所咏之辞,丰富了人们对自然常识的认知。

(五)关于《诗》的社会功用

对于《诗》的社会功用孔子概括得很全面,他说:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”(《论语·阳货》)关于兴、观、群、怨尽管有不同的解读,但他从儒家的实用观点,对《诗》的功用作了全面的解说。孔子的阐释即可以引发读者对《诗》的兴趣,启发读者产生广泛联想,启迪智慧;可以从《诗》中体察社会民情;可以用《诗》联系民众,团结民众;《诗》中表达了下层百姓对社会丑恶现象的讽刺及不平之鸣。

(六)关于诗的美学特征

关于《诗经》的美学特征孔子也有论述,如关于《诗经》能够陶冶思想的问题,子曰:“《诗三百》,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’”(《论语·为政》)“思无邪”即考虑到《诗》的正能量作用,要有益于人们思想境界和艺术境界的提高,不要产生负作用。孔子曾评价《关雎》:“乐而不淫,哀而不伤。”(《论语·八佾》)提倡中和美,既不要高兴过度,也不要过度悲伤,要保持心态平静。儒家经典对诗歌的音乐性是非常讲究的,《尚书·尧典》:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦,神人以和。”这里是说,诗不但要表达自己的思想与志向,同时还是可歌的。永言,即是放长音吟咏。吟咏时要注意声调的和谐,讲究押韵合辙,恰到好处,互相配合,出神入化。汉儒对诗歌的情感特征,说得十分到位:“情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”(《诗大序》)创作诗歌不能无病呻吟,要“情动于中”时才作诗、吟诗,光吟诵不过瘾就感叹之,放声长歌之,还不过瘾就手舞足蹈起来,这里就隐含了魏晋时期“诗缘情”的因素。

二、从“《诗》教”到“诗教”

(一)从“《诗》教”到“诗教”的扩展

孔子的《诗》教经过汉儒解释,已经将《诗经》的政治作用发挥到了极致,他们基本上是以经学的角度来讲解《诗经》,一切从“移风俗、美教化”上着眼,如《诗经·关雎》本来是一首男女的恋歌,汉儒却说这是赞颂“后妃之德”。《诗经·木瓜》写的是男女互赠信物的爱情诗,毛诗却说是“美齐桓公也”。为了强调《诗经》的政治教化之意,不惜歪曲辞义。但到了汉末魏晋时期,由于一些优秀五言诗的出现,人们对诗教的看法有所扩展,他们开始注意到诗歌的美学特征。曹丕提出了“诗赋欲丽”(《典论·论文》)、陆机提出“诗缘情而绮靡”(《文赋》)的观点,从此诗从“诗言志”的政治教化中解放出来,赋《诗》言志,有所发扬和扩展,由“《诗》教”扩展为“诗教”。论诗也从“《诗》教”扩展到“诗教”,将诗歌的情感特征和“丽”“绮”的审美特征凸显出来。从此“缘情”说与“言志”说并行不悖,给“诗教”增添了新的内容。锺嵘提出“五言居文词之要,是众作之有滋味者也”(《诗品》)的“滋味”说,刘勰的《文心雕龙·明诗篇》的“诗者,持也,持人情性”的“情性”说,都对诗的审美思想有所发展,从此将诗教的内容发展到更为完善。唐代的陈子昂提出诗要有“兴寄”,司空图明确地提出诗要有“言外之意”,宋代的苏轼提出“诗中有画,画中有诗”,将诗与画等不同的文艺形式打通,用艺术之间的通感理论论诗,元明清以后关于诗歌的“格调”说、“性灵”说、“神韵”说等,都在不同程度上发展了诗教的审美内容。“言志”说是从诗的外部作用来讲诗的社会功用,而“缘情”说则是从诗歌创作的内部规律来讲诗歌的美学特征,两者其实相辅相成。

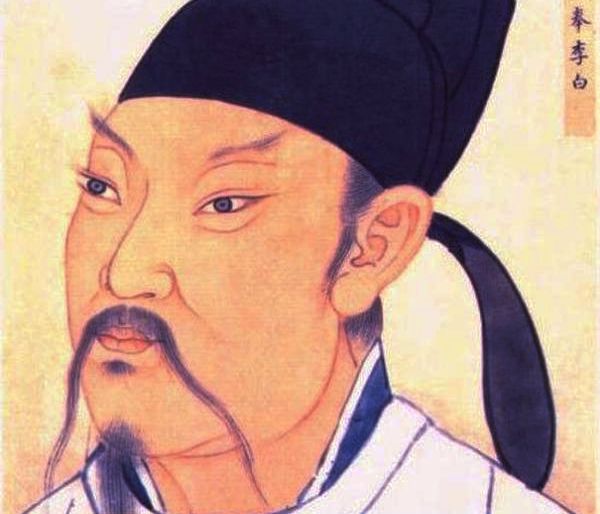

(二)从引《诗》到引诗

汉魏以后,诗人还在其诗歌作品中引用《诗经》中的诗句,如曹操在《短歌行》中引用了《诗经》中的诗句“青青子衿,悠悠我心”(《诗经·子衿》)、“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”(《诗经·鹿鸣》)。此后,引证或引用的诗句就不限于《诗经》而逐渐扩展到以后的诗歌名句。李白在诗中引谢灵运和谢朓的著名诗句入诗:“梦得‘池塘生春草’,使我长价登楼诗”(《赠从弟南平太守之遥二首》其一)、“解道‘澄江净如练’,令人长忆谢玄晖”(《金陵城西楼月下吟》)②,使其诗句增色不少,这是诗歌中的例子。在政治斗争如宋金之间的斗争中,抗金英雄宗泽曾用杜甫的诗句“出师未捷身先死,常使英雄泪满襟”来表达自己誓死抗战,虽死犹荣的决心。在宋元斗争中,文天祥在元人的监狱中用“集杜诗”来表达坚贞的爱国情怀。又如我们经常以毛泽东诗词作为经典话语来引用,运用得恰当就有很强的说服力,如:“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”“梅花欢喜漫天雪,冻死苍蝇未足奇”“金猴奋起千金钧棒,玉宇澄清万里埃”“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”“敢上九天揽月,敢下五洋捉鳖”等。

习近平总书记曾在讲话中引用过《诗·采蘩》“夙夜在公”的诗句,勉励自己;又以林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”、陆游“位卑未敢忘忧国”等诗句鼓励人们的爱国热情;他还引用毛泽东诗词名句如:“雄关漫道真如铁”“人间正道是沧桑”“风物长宜放眼量”等,鼓舞干部群众要立党为公、热爱祖国,克服困难、放眼未来。习近平总书记非常重视经典诗词的教育,在教师节前到北京师范大学访问时,针对中小学课本减少经典诗文的现状发表了看法:我很不希望把古典的诗词和散文从课本中去掉,加入一堆西方的东西。我觉得“去中国化”是很悲哀的,应该把这些经典嵌在学生的脑子里,成为中华民族的文化基因。由此可见他对诗教的重视。习近平总书记对中国传统诗词文化有着很高的修养,如在1990年所作《念奴娇·追思焦裕禄》、1991年所作《七律·军民情》,都体现出很高的思想和艺术水平。以上充分说明,以《诗经》和历代优秀诗歌为代表的中华诗词作为经典进行诗教,是我国优秀的历史文化传统,是需要继承发扬的。

三、从传统诗教到当代诗教

2014年2月24日习近平总书记在中央政治局第十三次集体学习时强调:“使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉,要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展。”当代诗教是对中国传统诗教的继承,需要将其进行创造性转化和发展。中华诗教委员会副主任梁东先生曾在《诗教,建设共有精神家园》中提出当代诗教的“十字功能”:启智、立德、燃情、育美、创新。这五个方面集中了中华传统诗教和现代科学精神。

(一)“启智”——开发直觉思维的创造智慧

1.诗性思维是创造性思维

关于诗教可以启智的说法,在孔子的《诗》教中虽然没有明确指出,但他关于对《诗》在生活中尤其是行人在外交场合赋《诗》论战中对其灵活运用,是需要动一番脑筋的,这或许就是“启智”说的萌芽。真正的“启智”说,是现代科学家提出来的。中华诗教委员会主任杨叔子先生是中国科学院院士,又担任华中理工大学的校长,他首先提倡让诗词走进大学校园,其中主要原因就是要打通科学和艺术的壁垒。杨叔子先生在文章中论证了逻辑思维与直觉思维相辅相成的作用,特别强调了诗词在陶冶性情、活跃思维、开发创造力等方面的特殊作用。

直觉思维,又叫诗性思维,其主要特点是用丰富的想象力凭直觉进行创造新概念,开辟新思路。“中华诗词以其超常而不俗的想象、新奇而巧妙的构思启迪读者,开拓人们的思维,呼唤着人们的创新意识”,杨叔子先生在文章中列举了我国许多近现代科学家都与诗词有缘,世界一流的科学家如阿尔伯特·爱因斯坦、马克思·普朗克等人与音乐、诗歌等文艺活动都有密切的关联。一般来说,科学家分为搞理论研究的科学家和搞试验的实验科学家,前者以提出新的科学理论观念为主,而后者需要以科学试验来验证新的科学学说并得出结论。阿尔伯特·爱因斯坦、斯蒂芬·威廉·霍金等主要是理论物理学家,而托马斯·阿尔瓦·爱迪生、玛丽亚·斯克沃多夫斯卡·居里和吴健雄等主要是实验科学家,这些科学家虽两者兼任,但却各有偏重。偏重于理论研究的科学家需擅长直觉思维,有超强的科学想象力,如阿尔伯特·爱因斯坦的相对论提出了“时间和空间的相对性”“四维时空”“弯曲空间”等全新的概念③。斯蒂芬·威廉·霍金提出宇宙起源于130亿年前超大重力的物质大爆炸,时间是从那时开始的,宇宙正在向外扩张,形成了黑洞之后宇宙还会收缩,因此空间也是有限的④。此学说颠覆了时空是无限的传统的说法,其理论主要发挥直觉思维的想象力来构建,其正确与否有待实验科学家来检验。

科学家们往往是首先提出问题或猜想然后才能进行验证,正如胡适所说的:“大胆假设,小心求证。”大胆假设需要直觉思维的想象力,而小心求证却需要逻辑思维的严谨推导和科学实验。由于诗需要形象思维即直觉思维,且需要运用丰富想象力,这与科学中创立假说时需要丰富想象极为相似,读诗词与创作诗词作品对开拓和发展直觉思维的想象力有帮助,故作为理工科大学校长的杨叔子院士提倡理工科的学生要注意学习诗词和文艺,认为诗和文艺有启智作用,这是对当代诗教的创造性贡献。将富有想象力的诗性直觉思维,作为科学创造和发明的思维方式来加以提倡,打通了科学和艺术的壁垒,对于培养文理兼备人才的理念奠定了基础,扩展了诗教的范围。

至于诗教的创新作用也是与诗性直觉思维和想象力有关,文学艺术提倡“百花齐放”,文艺作品不能千篇一律,思想上可百家争鸣,一个主题也可以用多种语言和形式来表达。重复和复制缺乏新意与个性,是诗词及艺术创作的大忌,故不能只有一种声音和语言,一种模式。没有创新就没有诗词和艺术的生命,创新是诗词的本质特征。逻辑思维的推论有固定的模式和程序,同样的物质与试验科学研究只能得出一个正确答案,而诗词等文学创作却需要多样化,形式和语言表现千姿百态,没有固定统一的答案。因此,创新是文学艺术的首要特征。

2.关于诗人与科学

即使中国古代对科技不是特别重视,但仍有这样的记载,东汉的张衡既是一位发明地动仪和浑天仪的科学家,又是一位写过《四愁诗》和《两京赋》的著名诗人和辞赋家。宋代大文豪苏轼曾发明过一种名叫“秧马”的插秧机。宋代科学史家沈括不但写出了科学著作《梦溪笔谈》,最早记录了地球的磁偏角、活字印刷术及飞碟现象等,而且他能诗善词,现有54篇诗词传世。近现代著名科学家胡先骕、翁文灏、苏步青、华罗庚、李四光等均善旧体诗词。

古代诗人还将他们的科学眼光,对宇宙的起源和日月运行等科学探索,在诗词中加以表现,如屈原在《天问》中说:“曰遂古之初,谁传道之?……夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?”对宇宙的起源和月的圆缺变化、月中为何有玉兔藏身等问题发出了疑问。唐代诗人刘若虚在《春江花月夜》中对月亮的引力与潮汐关系进行了描写:“春江潮水连海平,海上明月共潮生。”李白有《把酒问月》之诗,其中写道:“但见宵从海上来,宁知晓向云间没。白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?”在诗中李白对月亮的运行及嫦娥奔月和玉兔捣药的神话发出疑问。辛弃疾的《木兰花慢·可怜今夕月》:“可怜今夕月,向何处、去悠悠?是别有人间,那边才见,光影东头。是天外空汗漫,但长风浩浩送中秋?飞镜无根谁系?姮娥不嫁谁留?谓经海底问无由,恍惚使人愁。怕万里长鲸,纵横触破,玉殿琼楼。虾蟆故堪浴水,问云何玉兔解沈浮?若道都齐无恙,云何渐渐如钩?”辛弃疾这首词发展了李白的追问,为何月亮经过天外漫游,第二天又出现在了东方。辛弃疾继续发问:若说月亮是从海里经过,就不怕月宫中的琼楼玉宇被长鲸触破吗?如果月中的虾蟆可以在海中游泳,那么玉兔为什么也不怕海水,它也会在大海里游泳吗?如果说月亮上的一切潜过大海回到东方都完整无缺的话,为何它又由圆变缺了呢?这真是天才的疑问,他已猜测到了月亮绕地运行的宇宙现象。浪漫诗人李贺《梦天》中说“遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻”,就有今天宇航员俯视地球的感觉。可见古代诗人超强的科学想象力,是得益于诗的“形象思维”即直觉的诗性思维的奇思妙想的。

(二)“立德”——体现社会主义核心价值观,做一个品德高尚的人

关于诗词的教育功能,特别是关于诗词对青少年思想品德修养的影响,是诗教最重要的组成部分。孔子的《诗》教就有修身和立德方面的言论,认为《诗》教的本质是使人们“温柔敦厚”,即做一个文明而文雅的有思想、有修养的人,即“一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人”。当然,立德里也包含十分丰富的内容,如热爱祖国、热爱人民的爱国主义思想,先天下之忧而忧、后天下之乐而乐的忧乐意识,关心民瘼的民本思想,天下归仁的仁义思想,先人后己的利他思想,同仇敌忾、保家卫国的英勇精神,都能够在传统诗词中有充分表现,能够起到思想上的陶冶作用。新诗教所要求的立德,还要与当今全面践行社会主义核心价值观相结合,以适应时代精神的发展。习近平总书记在全国文艺工作者座谈会上的讲话指出:中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化包括中华美学精神。

(三)“燃情”——点燃对人间的真情与大爱魏晋以来的“诗缘情”说,在我国的传统诗教中占有重要位置,“诗缘情”或“诗言情”触及了诗的情感特征,是对诗教的重大发展。诗缘情是诗的内部特征,《诗大序》中说:“情动于中而行于言。”《诗品》中说:“气之动物,物之感人,故揺荡性情,形诸舞咏。”陆机的“诗缘情”说的出现充分说明诗主要是抒发人的思想感情的。如果没有了情,仅是干巴巴的说教或议论,是没有感染力的。“诗情画意”,是诗中的情感感染了我们的乡情、友情、爱情、家国情和山水情等,故在“诗缘情”的基础上,梁东先生根据当代的实际情况提出了“燃情”说,要用诗情点燃人间的真情和大爱,拒绝冷漠和无情,既是对传统的继承又是对其进行的发展。

(四)“育美”——审美教育是健全人格和提高思想境界的必由之路

什么是美,这是美学界长期讨论的问题。美是现实世界中美好的内容和形式的统一,是真、善、美的和谐,我们既需要真的情感、善的内容,还需要美的艺术形式。文学,尤其是诗歌,它本身就是审美的。诗歌就是培养审美艺术情趣的,“育美”就是要培养完善的人格,既需要真、善,更不能缺少美。然而审美的能力并非都是天生的,更主要是后天培养的。

1.关于诗词欣赏能力的提高

中国古典诗词有很高的审美价值,可以提升中国人的审美素养。蔡元培曾经提倡将美育来代替宗教,林语堂也指出:“吾觉得中国诗在中国代替了宗教的任务。”中华诗词在审美的意境、语言、形式上都有很高的审美作用,可以起到娱人与自娱的娱悦作用,它健脑提神可提高人们的思想境界;它有一种吸魂摄魄的魅力,对中华民族的灵魂有很大凝聚力。正如马克思所说,美的音乐需要有能欣赏的耳朵,审美能力是需要培养和提高的,因此,对诗词的审美教育势在必行。要从小培养儿童对诗词的审美兴趣,并对其审美能力和水平不断提高,中国优秀的诗词文化遗产是我们宝贵的精神财富,需要我们继承发扬。

2.关于诗词创作水平的提高

诗词创作方面首先要眼高,然后才能手高。诗词创作水平的提高,有技巧方面的因素,如诗词的格律严整、对仗工稳、语言出新、比兴奇妙等,这些需要我们向优秀古典诗词学习,更主要的是要在立意和意境方面创新,这些属于思想境界、艺术意境等审美范畴的东西。思想立意高远,意境迥深优美,情感力度强烈,诗词才能打动人。我们不但要学习传统的优秀诗词,还要对现当代的优秀诗词从创作技巧到思想意境、审美情趣等方面的学习。

(五)“创新”——解放思想,提高诗词创作和诗教工作的创新能力

1.诗歌的创新——出精品

中华诗词的生命力,需要在全面继承基础上不断进行创新。要思想新、意境新、语言新,也包括形式方面的创新。思想新,就是要与时俱进,诗词要奏出时代的最强音。思想守旧,停滞不前,落后于时代,就会出现一些合格、合律的假古董,不能反映出我们新时代的思想风貌。意境新,就是要创作出艺术境界不同于前人甚至超越前人的新作品。语言新,就是诗词语言虽有继承,但也不能陈陈相因,“唯陈言之务去”,要从民众那里吸收富有表现力的语言,一首诗若没有让人眼前一亮的新语言、新句子,就不能算是好诗。只有诗词创作全面出新,才能出精品,而诗的形式创新问题则是我们亟待解决的大问题。虽然新诗是五四以来的新形式,但它太松散,不但没有形式的约束,甚至有的新诗连韵也没有,写得不好就形同散文。鲁迅曾提倡新诗的改革,提出要有大体整齐的形式,要押大体相同的韵。闻一多等新月派提倡新格律诗,也是要有规范而整齐的形式,和谐的押韵,他的《死水》诗集就是这方面的尝试。如今诗词也提倡改革,如提倡新声韵,提倡用普通话语音写诗,取消入声字等。诗词的形式也开始不断地进行探索,如出现“新古体诗”“度词”“自由词”“自由曲”等可喜的新现象。

2.开展诗教活动的创新——多样性

如何开展诗教活动也需要创新,诗教活动的开展是我们当前一项重要的任务。从各地丰富多彩的诗教活动来看,多样性是推动诗教活动创新的标志之一,如让诗教进入机关、学校、社区、企业、厂矿、农村、军营。开展的形式也多种多样,如:开办各种诗词讲习班,以提高大家对诗词的欣赏和兴趣;举行各种诗词竞赛,以提高创作水平;广泛开展诗词的吟咏、朗诵活动,让诗词插上音乐的翅膀,提升诗词的魅力吸引广大群众;开展诗词与书画的联姻活动,让诗词走向展览馆和厅堂;让诗词与电视、广播、网络等媒体合作,以扩大诗词的知名度;让诗词以各种形式入脑入心,以提高广大群众的文化素质和涵养;让诗词受到各级领导的重视,成为各区域的重要文化建设任务等,用各种手段和形式开展诗教活动。

从当代诗教的五个方面来看,这些内容全面继承了中国古代的诗教精神,并将其文化内涵以时代精神的新角度,对传统精神进行了创造性转化和创新性发展,使其成为新时代的诗教观,从而为贯彻落实社会主义核心价值观,为振兴中华诗词和社会主义文化并不断为加强精神文明建设服务。

注释

①古人在社交场合将《诗经》搬上了辩论台,以诗为辩论的理据。辩论时,辩论双方可以直接将《诗经》中的语句作为论据加以引用,表明自己的立场,“赋诗言志”在这种场合下很容易找到事实根据。据《左传·成公二年》记载:晋与齐交战,晋军打到了齐国马陉,齐国的宾媚人向晋国求和。晋君不答应,说:不行,必须以肖同叔子为人质,并且齐国要使其国内的田亩东西走向(以便于晋军的战车通行)。宾媚人对答说:肖同叔子不是他人,而是我国君的母亲,从礼仪上来说,也可以说如同晋君之母,您在诸侯中树立威信,让天下听命,却以人家的母亲为人质,这就是以不孝行令于天下,《诗》曰:“孝子不匮,永锡尔类。”若以不孝命于诸侯,其无乃非德类也乎?何以为盟主?晋国于礼有阙。……先王要人们根据实际情况因地制宜来布置田亩的走向,晋国要齐国田亩东西走向,也违背先王之意。今大王要求一合诸侯,《诗》曰:“布政优优,百禄是遒。”晋人听了此话之后,许和。例子中宾媚人不卑不亢,巧妙地将《诗经》中关于孝道与爱民的思想穿插到游说辩论中,陷对方于不道德、不仁义的境地,一举说服了晋国人。②谢朓《晚登三山还望京邑》“澄江静如练”,李白将仅“静”改为“净”,其他皆为原句。③相对论是20世纪物理学史上最重大的成就之一,它包括狭义相对论和广义相对论两个部分。狭义相对论颠覆了自牛顿以来形成的时空概念,提示了时间与空间的统一性和相对性,建立了新的时空观。广义相对论把相对原理推广到非惯性参照系和弯曲空间,从而建立了新的引力理论。在相对论的建立过程中,爱因斯坦起到了主要的作用。④参见霍金《时间简史》,湖南科学技术出版社2010年版。

关键词:“《诗》教”与“诗教”;源流;继承;转换;创新

作者简介:葛景春,男,河南省社会科学院研究员(河南郑州450002),主要从事唐代文学与中国文化研究。

一、诗教寻源

诗教是中国文化特有的产物,此文化传统源远流长,至今仍在中国文化中发挥着重要作用。中国的诗教源于孔子对《诗经》的总结和评价。《诗经》中的诗原称为《诗》或《诗三百》,汉代称为《诗经》,共收入诗305首,是孔子之前500多年来即商、西周、春秋前期的作品。据说原有诗3000多首,经孔子删为305篇,但孔子删诗的说法,经近代学者考证是不确的。孔子把《诗》作为儒家的六经之首来教育学生,所以孔子所谈的诗教中的“诗”,原指《诗》(即《诗经》),并不是今天所泛指的“诗”。

并不是说在《诗经》之外或之前就没有诗,在《诗经》之前原始社会的渔猎时代,就有《弹歌》流传:“断竹,续竹。飞土,逐肉。”(《吴越春秋》)传说在唐尧时代,有《击壤歌》:“日出而作,日落而息。凿井而饮,耕田而食。帝力于我何有哉?”(《帝王世纪》)传说尧将传位于舜,有《卿云歌》赞曰:“卿云烂兮,纠缦缦兮,日月光华,旦复旦兮!”(《吕氏春秋·音初》)这些传说中的古歌,沈德潜的《古诗源》中也有收载,但由于这些古谣谚和古歌在文献中出现得较晚,故其真实性为后世学者所怀疑,它们不像《诗经》那样有确凿的史料证据。

从孔子论《诗》的原始史料来看,显然他所指的是《诗经》,并不包括其他的诗,孔子将《诗经》当作儒家教育学生的教材来看待,也就是指的是“《诗》教”,而非后来所泛指的“诗教”。从孔子对《诗》的评价来看,《诗》的作用主要有立身、言志以及学习外交辞令、日常知识等社会功用,当然也涉及了关于《诗》的一些审美认识和倾向,构成了一整套的儒家诗教体系。

(一)关于立德和修身

孔子认为,以《诗》为教,可以立德、修身。《论语·泰伯》中说:“行于《诗》,立于《礼》,成于《乐》。”就是说,要以《诗》的精神,来指导自己的行动。魏人何晏、宋邢昺《论语注疏》卷八:“子曰:‘兴于《诗》。’”注,包曰:“兴,起也。言修身当先学《诗》。”此处解“兴”是说学《诗》有“修身”的功用。“兴于《诗》”即修身应首先从学《诗》开始,这是因为“其为人也,温柔敦厚,《诗》教也”(《礼记·经解》)。即是说,《诗》的基本教育思想是教人“温柔敦厚”,即为人要不急不燥,不温不火,要谦和厚道,有儒雅之风。孔子一向主张教育学生要从如何做人,如何立德修身做起,故孔子将《诗》教置于六经的首位。《诗》用形象化的教育而不是抽象的说教,如春风化雨易入人心。

孔子的《诗》教以人伦道德为思想基础,最终目的是“迩之事父,远之事君”(《论语·阳货》),即做一个合格的忠臣孝子,是为其君臣父子的封建礼教服务的。后世儒家总结《诗》教有“正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”(《诗大序》)的巨大作用。在这里汉儒过多夸大了《诗》的政治教化“经学”作用,而相对忽视了《诗》作为文学作品的审美功能。

(二)关于诗言志

诗言志,是一种古老的说法。《尚书·尧典》:“诗言志。”孔子继承了“诗言志”的传统说法,他说:“不学《诗》,无以言。”(《论语·泰伯》)“无以言”有不同的解释,一种是说“诗言志”是赋《诗》言志,即用《诗经》中的诗句来表达自己的志向。另外还有一种功用,就是行人(外交官)常引用《诗经》中的诗句作为外交辞令。这两种说法并行不悖,并无原则上的冲突。毛泽东曾题写“诗言志”,提倡诗人抒发无产阶级的革命豪情壮志,这里的“诗”已不仅限于孔了所说的《诗》,是泛指诗歌。

(三)关于行人赋《诗》

孔子很重视《诗经》在现实生活中的功用,即发挥《诗经》对现实政治和生活的指导意义。《论语·子路》:“《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对,虽多,奚为?”这两句话的意思是,《诗经》对政治教化有很强的指导作用,特别是作为行人有特殊意义。春秋时,《诗经》是各诸侯国普遍承认的经典文献。各诸侯国的外交使者,经常运用《诗经》的诗句作为外交语言,来表达自己的观点①,他们断章取义,将《诗经》中的摘句寄以新的含义来表达自己的观点,以说服对方。

(四)关于学习日常知识

孔子还将《诗经》作为普及日常知识的学习教材,认为可从《诗经》中“多识于鸟兽草木之名”(《论语·阳货》)。《诗经》反映了广阔的社会生活,其中也包括“鸟兽草木”等动植物知识。据清人黄春魁《诗经鸟兽草木考》一书统计,《诗经》中出现鸟兽草木共有268种之多。此外,还有天文、地理、物候、日历、建筑、器物、物产、农业、手工业等自然科学和社会科学等方面的知识,有些知识现代人并不怎么了解或产生了误解,如“三星在天”的“三星”是指参宿三星,是秋冬之象;“七月流火”的大火星,又名心宿二、商星,周历七月是现在的九月,大火西流之时,天气已凉,并非现在有些人理解的“七月流火”是夏日炎热之象。《诗经》是一部天文、地理、社会与自然的百科全书,其中包含丰富的自然和人文知识,草木鸟兽装点着《诗经》美丽的风景和意境,如:“桃之夭夭,灼灼其华。之子于归,宜其室家。”(《诗经·桃夭》)“昔我往矣,杨柳依依。今我来思,雨雪霏霏。”(《诗经·采薇》)“伐木丁丁,鸟鸣嘤嘤。出自幽谷,迁于乔木。嘤其鸣矣,求其友声。”(《诗经·伐木》)“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙。”(《诗经·鹿鸣》)等,在《诗经》中起着兴和比的作用,从而引出诗人所咏之辞,丰富了人们对自然常识的认知。

(五)关于《诗》的社会功用

对于《诗》的社会功用孔子概括得很全面,他说:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”(《论语·阳货》)关于兴、观、群、怨尽管有不同的解读,但他从儒家的实用观点,对《诗》的功用作了全面的解说。孔子的阐释即可以引发读者对《诗》的兴趣,启发读者产生广泛联想,启迪智慧;可以从《诗》中体察社会民情;可以用《诗》联系民众,团结民众;《诗》中表达了下层百姓对社会丑恶现象的讽刺及不平之鸣。

(六)关于诗的美学特征

关于《诗经》的美学特征孔子也有论述,如关于《诗经》能够陶冶思想的问题,子曰:“《诗三百》,一言以蔽之,曰:‘思无邪。’”(《论语·为政》)“思无邪”即考虑到《诗》的正能量作用,要有益于人们思想境界和艺术境界的提高,不要产生负作用。孔子曾评价《关雎》:“乐而不淫,哀而不伤。”(《论语·八佾》)提倡中和美,既不要高兴过度,也不要过度悲伤,要保持心态平静。儒家经典对诗歌的音乐性是非常讲究的,《尚书·尧典》:“诗言志,歌永言,声依永,律和声。八音克谐,无相夺伦,神人以和。”这里是说,诗不但要表达自己的思想与志向,同时还是可歌的。永言,即是放长音吟咏。吟咏时要注意声调的和谐,讲究押韵合辙,恰到好处,互相配合,出神入化。汉儒对诗歌的情感特征,说得十分到位:“情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”(《诗大序》)创作诗歌不能无病呻吟,要“情动于中”时才作诗、吟诗,光吟诵不过瘾就感叹之,放声长歌之,还不过瘾就手舞足蹈起来,这里就隐含了魏晋时期“诗缘情”的因素。

二、从“《诗》教”到“诗教”

(一)从“《诗》教”到“诗教”的扩展

孔子的《诗》教经过汉儒解释,已经将《诗经》的政治作用发挥到了极致,他们基本上是以经学的角度来讲解《诗经》,一切从“移风俗、美教化”上着眼,如《诗经·关雎》本来是一首男女的恋歌,汉儒却说这是赞颂“后妃之德”。《诗经·木瓜》写的是男女互赠信物的爱情诗,毛诗却说是“美齐桓公也”。为了强调《诗经》的政治教化之意,不惜歪曲辞义。但到了汉末魏晋时期,由于一些优秀五言诗的出现,人们对诗教的看法有所扩展,他们开始注意到诗歌的美学特征。曹丕提出了“诗赋欲丽”(《典论·论文》)、陆机提出“诗缘情而绮靡”(《文赋》)的观点,从此诗从“诗言志”的政治教化中解放出来,赋《诗》言志,有所发扬和扩展,由“《诗》教”扩展为“诗教”。论诗也从“《诗》教”扩展到“诗教”,将诗歌的情感特征和“丽”“绮”的审美特征凸显出来。从此“缘情”说与“言志”说并行不悖,给“诗教”增添了新的内容。锺嵘提出“五言居文词之要,是众作之有滋味者也”(《诗品》)的“滋味”说,刘勰的《文心雕龙·明诗篇》的“诗者,持也,持人情性”的“情性”说,都对诗的审美思想有所发展,从此将诗教的内容发展到更为完善。唐代的陈子昂提出诗要有“兴寄”,司空图明确地提出诗要有“言外之意”,宋代的苏轼提出“诗中有画,画中有诗”,将诗与画等不同的文艺形式打通,用艺术之间的通感理论论诗,元明清以后关于诗歌的“格调”说、“性灵”说、“神韵”说等,都在不同程度上发展了诗教的审美内容。“言志”说是从诗的外部作用来讲诗的社会功用,而“缘情”说则是从诗歌创作的内部规律来讲诗歌的美学特征,两者其实相辅相成。

(二)从引《诗》到引诗

汉魏以后,诗人还在其诗歌作品中引用《诗经》中的诗句,如曹操在《短歌行》中引用了《诗经》中的诗句“青青子衿,悠悠我心”(《诗经·子衿》)、“呦呦鹿鸣,食野之苹。我有嘉宾,鼓瑟吹笙”(《诗经·鹿鸣》)。此后,引证或引用的诗句就不限于《诗经》而逐渐扩展到以后的诗歌名句。李白在诗中引谢灵运和谢朓的著名诗句入诗:“梦得‘池塘生春草’,使我长价登楼诗”(《赠从弟南平太守之遥二首》其一)、“解道‘澄江净如练’,令人长忆谢玄晖”(《金陵城西楼月下吟》)②,使其诗句增色不少,这是诗歌中的例子。在政治斗争如宋金之间的斗争中,抗金英雄宗泽曾用杜甫的诗句“出师未捷身先死,常使英雄泪满襟”来表达自己誓死抗战,虽死犹荣的决心。在宋元斗争中,文天祥在元人的监狱中用“集杜诗”来表达坚贞的爱国情怀。又如我们经常以毛泽东诗词作为经典话语来引用,运用得恰当就有很强的说服力,如:“四海翻腾云水怒,五洲震荡风雷激”“梅花欢喜漫天雪,冻死苍蝇未足奇”“金猴奋起千金钧棒,玉宇澄清万里埃”“宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王”“敢上九天揽月,敢下五洋捉鳖”等。

习近平总书记曾在讲话中引用过《诗·采蘩》“夙夜在公”的诗句,勉励自己;又以林则徐“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”、陆游“位卑未敢忘忧国”等诗句鼓励人们的爱国热情;他还引用毛泽东诗词名句如:“雄关漫道真如铁”“人间正道是沧桑”“风物长宜放眼量”等,鼓舞干部群众要立党为公、热爱祖国,克服困难、放眼未来。习近平总书记非常重视经典诗词的教育,在教师节前到北京师范大学访问时,针对中小学课本减少经典诗文的现状发表了看法:我很不希望把古典的诗词和散文从课本中去掉,加入一堆西方的东西。我觉得“去中国化”是很悲哀的,应该把这些经典嵌在学生的脑子里,成为中华民族的文化基因。由此可见他对诗教的重视。习近平总书记对中国传统诗词文化有着很高的修养,如在1990年所作《念奴娇·追思焦裕禄》、1991年所作《七律·军民情》,都体现出很高的思想和艺术水平。以上充分说明,以《诗经》和历代优秀诗歌为代表的中华诗词作为经典进行诗教,是我国优秀的历史文化传统,是需要继承发扬的。

三、从传统诗教到当代诗教

2014年2月24日习近平总书记在中央政治局第十三次集体学习时强调:“使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉,要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展。”当代诗教是对中国传统诗教的继承,需要将其进行创造性转化和发展。中华诗教委员会副主任梁东先生曾在《诗教,建设共有精神家园》中提出当代诗教的“十字功能”:启智、立德、燃情、育美、创新。这五个方面集中了中华传统诗教和现代科学精神。

(一)“启智”——开发直觉思维的创造智慧

1.诗性思维是创造性思维

关于诗教可以启智的说法,在孔子的《诗》教中虽然没有明确指出,但他关于对《诗》在生活中尤其是行人在外交场合赋《诗》论战中对其灵活运用,是需要动一番脑筋的,这或许就是“启智”说的萌芽。真正的“启智”说,是现代科学家提出来的。中华诗教委员会主任杨叔子先生是中国科学院院士,又担任华中理工大学的校长,他首先提倡让诗词走进大学校园,其中主要原因就是要打通科学和艺术的壁垒。杨叔子先生在文章中论证了逻辑思维与直觉思维相辅相成的作用,特别强调了诗词在陶冶性情、活跃思维、开发创造力等方面的特殊作用。

直觉思维,又叫诗性思维,其主要特点是用丰富的想象力凭直觉进行创造新概念,开辟新思路。“中华诗词以其超常而不俗的想象、新奇而巧妙的构思启迪读者,开拓人们的思维,呼唤着人们的创新意识”,杨叔子先生在文章中列举了我国许多近现代科学家都与诗词有缘,世界一流的科学家如阿尔伯特·爱因斯坦、马克思·普朗克等人与音乐、诗歌等文艺活动都有密切的关联。一般来说,科学家分为搞理论研究的科学家和搞试验的实验科学家,前者以提出新的科学理论观念为主,而后者需要以科学试验来验证新的科学学说并得出结论。阿尔伯特·爱因斯坦、斯蒂芬·威廉·霍金等主要是理论物理学家,而托马斯·阿尔瓦·爱迪生、玛丽亚·斯克沃多夫斯卡·居里和吴健雄等主要是实验科学家,这些科学家虽两者兼任,但却各有偏重。偏重于理论研究的科学家需擅长直觉思维,有超强的科学想象力,如阿尔伯特·爱因斯坦的相对论提出了“时间和空间的相对性”“四维时空”“弯曲空间”等全新的概念③。斯蒂芬·威廉·霍金提出宇宙起源于130亿年前超大重力的物质大爆炸,时间是从那时开始的,宇宙正在向外扩张,形成了黑洞之后宇宙还会收缩,因此空间也是有限的④。此学说颠覆了时空是无限的传统的说法,其理论主要发挥直觉思维的想象力来构建,其正确与否有待实验科学家来检验。

科学家们往往是首先提出问题或猜想然后才能进行验证,正如胡适所说的:“大胆假设,小心求证。”大胆假设需要直觉思维的想象力,而小心求证却需要逻辑思维的严谨推导和科学实验。由于诗需要形象思维即直觉思维,且需要运用丰富想象力,这与科学中创立假说时需要丰富想象极为相似,读诗词与创作诗词作品对开拓和发展直觉思维的想象力有帮助,故作为理工科大学校长的杨叔子院士提倡理工科的学生要注意学习诗词和文艺,认为诗和文艺有启智作用,这是对当代诗教的创造性贡献。将富有想象力的诗性直觉思维,作为科学创造和发明的思维方式来加以提倡,打通了科学和艺术的壁垒,对于培养文理兼备人才的理念奠定了基础,扩展了诗教的范围。

至于诗教的创新作用也是与诗性直觉思维和想象力有关,文学艺术提倡“百花齐放”,文艺作品不能千篇一律,思想上可百家争鸣,一个主题也可以用多种语言和形式来表达。重复和复制缺乏新意与个性,是诗词及艺术创作的大忌,故不能只有一种声音和语言,一种模式。没有创新就没有诗词和艺术的生命,创新是诗词的本质特征。逻辑思维的推论有固定的模式和程序,同样的物质与试验科学研究只能得出一个正确答案,而诗词等文学创作却需要多样化,形式和语言表现千姿百态,没有固定统一的答案。因此,创新是文学艺术的首要特征。

2.关于诗人与科学

即使中国古代对科技不是特别重视,但仍有这样的记载,东汉的张衡既是一位发明地动仪和浑天仪的科学家,又是一位写过《四愁诗》和《两京赋》的著名诗人和辞赋家。宋代大文豪苏轼曾发明过一种名叫“秧马”的插秧机。宋代科学史家沈括不但写出了科学著作《梦溪笔谈》,最早记录了地球的磁偏角、活字印刷术及飞碟现象等,而且他能诗善词,现有54篇诗词传世。近现代著名科学家胡先骕、翁文灏、苏步青、华罗庚、李四光等均善旧体诗词。

古代诗人还将他们的科学眼光,对宇宙的起源和日月运行等科学探索,在诗词中加以表现,如屈原在《天问》中说:“曰遂古之初,谁传道之?……夜光何德,死则又育?厥利维何,而顾菟在腹?”对宇宙的起源和月的圆缺变化、月中为何有玉兔藏身等问题发出了疑问。唐代诗人刘若虚在《春江花月夜》中对月亮的引力与潮汐关系进行了描写:“春江潮水连海平,海上明月共潮生。”李白有《把酒问月》之诗,其中写道:“但见宵从海上来,宁知晓向云间没。白兔捣药秋复春,嫦娥孤栖与谁邻?”在诗中李白对月亮的运行及嫦娥奔月和玉兔捣药的神话发出疑问。辛弃疾的《木兰花慢·可怜今夕月》:“可怜今夕月,向何处、去悠悠?是别有人间,那边才见,光影东头。是天外空汗漫,但长风浩浩送中秋?飞镜无根谁系?姮娥不嫁谁留?谓经海底问无由,恍惚使人愁。怕万里长鲸,纵横触破,玉殿琼楼。虾蟆故堪浴水,问云何玉兔解沈浮?若道都齐无恙,云何渐渐如钩?”辛弃疾这首词发展了李白的追问,为何月亮经过天外漫游,第二天又出现在了东方。辛弃疾继续发问:若说月亮是从海里经过,就不怕月宫中的琼楼玉宇被长鲸触破吗?如果月中的虾蟆可以在海中游泳,那么玉兔为什么也不怕海水,它也会在大海里游泳吗?如果说月亮上的一切潜过大海回到东方都完整无缺的话,为何它又由圆变缺了呢?这真是天才的疑问,他已猜测到了月亮绕地运行的宇宙现象。浪漫诗人李贺《梦天》中说“遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻”,就有今天宇航员俯视地球的感觉。可见古代诗人超强的科学想象力,是得益于诗的“形象思维”即直觉的诗性思维的奇思妙想的。

(二)“立德”——体现社会主义核心价值观,做一个品德高尚的人

关于诗词的教育功能,特别是关于诗词对青少年思想品德修养的影响,是诗教最重要的组成部分。孔子的《诗》教就有修身和立德方面的言论,认为《诗》教的本质是使人们“温柔敦厚”,即做一个文明而文雅的有思想、有修养的人,即“一个高尚的人,一个纯粹的人,一个有道德的人,一个脱离了低级趣味的人”。当然,立德里也包含十分丰富的内容,如热爱祖国、热爱人民的爱国主义思想,先天下之忧而忧、后天下之乐而乐的忧乐意识,关心民瘼的民本思想,天下归仁的仁义思想,先人后己的利他思想,同仇敌忾、保家卫国的英勇精神,都能够在传统诗词中有充分表现,能够起到思想上的陶冶作用。新诗教所要求的立德,还要与当今全面践行社会主义核心价值观相结合,以适应时代精神的发展。习近平总书记在全国文艺工作者座谈会上的讲话指出:中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。要结合新的时代条件传承和弘扬中华优秀传统文化包括中华美学精神。

(三)“燃情”——点燃对人间的真情与大爱魏晋以来的“诗缘情”说,在我国的传统诗教中占有重要位置,“诗缘情”或“诗言情”触及了诗的情感特征,是对诗教的重大发展。诗缘情是诗的内部特征,《诗大序》中说:“情动于中而行于言。”《诗品》中说:“气之动物,物之感人,故揺荡性情,形诸舞咏。”陆机的“诗缘情”说的出现充分说明诗主要是抒发人的思想感情的。如果没有了情,仅是干巴巴的说教或议论,是没有感染力的。“诗情画意”,是诗中的情感感染了我们的乡情、友情、爱情、家国情和山水情等,故在“诗缘情”的基础上,梁东先生根据当代的实际情况提出了“燃情”说,要用诗情点燃人间的真情和大爱,拒绝冷漠和无情,既是对传统的继承又是对其进行的发展。

(四)“育美”——审美教育是健全人格和提高思想境界的必由之路

什么是美,这是美学界长期讨论的问题。美是现实世界中美好的内容和形式的统一,是真、善、美的和谐,我们既需要真的情感、善的内容,还需要美的艺术形式。文学,尤其是诗歌,它本身就是审美的。诗歌就是培养审美艺术情趣的,“育美”就是要培养完善的人格,既需要真、善,更不能缺少美。然而审美的能力并非都是天生的,更主要是后天培养的。

1.关于诗词欣赏能力的提高

中国古典诗词有很高的审美价值,可以提升中国人的审美素养。蔡元培曾经提倡将美育来代替宗教,林语堂也指出:“吾觉得中国诗在中国代替了宗教的任务。”中华诗词在审美的意境、语言、形式上都有很高的审美作用,可以起到娱人与自娱的娱悦作用,它健脑提神可提高人们的思想境界;它有一种吸魂摄魄的魅力,对中华民族的灵魂有很大凝聚力。正如马克思所说,美的音乐需要有能欣赏的耳朵,审美能力是需要培养和提高的,因此,对诗词的审美教育势在必行。要从小培养儿童对诗词的审美兴趣,并对其审美能力和水平不断提高,中国优秀的诗词文化遗产是我们宝贵的精神财富,需要我们继承发扬。

2.关于诗词创作水平的提高

诗词创作方面首先要眼高,然后才能手高。诗词创作水平的提高,有技巧方面的因素,如诗词的格律严整、对仗工稳、语言出新、比兴奇妙等,这些需要我们向优秀古典诗词学习,更主要的是要在立意和意境方面创新,这些属于思想境界、艺术意境等审美范畴的东西。思想立意高远,意境迥深优美,情感力度强烈,诗词才能打动人。我们不但要学习传统的优秀诗词,还要对现当代的优秀诗词从创作技巧到思想意境、审美情趣等方面的学习。

(五)“创新”——解放思想,提高诗词创作和诗教工作的创新能力

1.诗歌的创新——出精品

中华诗词的生命力,需要在全面继承基础上不断进行创新。要思想新、意境新、语言新,也包括形式方面的创新。思想新,就是要与时俱进,诗词要奏出时代的最强音。思想守旧,停滞不前,落后于时代,就会出现一些合格、合律的假古董,不能反映出我们新时代的思想风貌。意境新,就是要创作出艺术境界不同于前人甚至超越前人的新作品。语言新,就是诗词语言虽有继承,但也不能陈陈相因,“唯陈言之务去”,要从民众那里吸收富有表现力的语言,一首诗若没有让人眼前一亮的新语言、新句子,就不能算是好诗。只有诗词创作全面出新,才能出精品,而诗的形式创新问题则是我们亟待解决的大问题。虽然新诗是五四以来的新形式,但它太松散,不但没有形式的约束,甚至有的新诗连韵也没有,写得不好就形同散文。鲁迅曾提倡新诗的改革,提出要有大体整齐的形式,要押大体相同的韵。闻一多等新月派提倡新格律诗,也是要有规范而整齐的形式,和谐的押韵,他的《死水》诗集就是这方面的尝试。如今诗词也提倡改革,如提倡新声韵,提倡用普通话语音写诗,取消入声字等。诗词的形式也开始不断地进行探索,如出现“新古体诗”“度词”“自由词”“自由曲”等可喜的新现象。

2.开展诗教活动的创新——多样性

如何开展诗教活动也需要创新,诗教活动的开展是我们当前一项重要的任务。从各地丰富多彩的诗教活动来看,多样性是推动诗教活动创新的标志之一,如让诗教进入机关、学校、社区、企业、厂矿、农村、军营。开展的形式也多种多样,如:开办各种诗词讲习班,以提高大家对诗词的欣赏和兴趣;举行各种诗词竞赛,以提高创作水平;广泛开展诗词的吟咏、朗诵活动,让诗词插上音乐的翅膀,提升诗词的魅力吸引广大群众;开展诗词与书画的联姻活动,让诗词走向展览馆和厅堂;让诗词与电视、广播、网络等媒体合作,以扩大诗词的知名度;让诗词以各种形式入脑入心,以提高广大群众的文化素质和涵养;让诗词受到各级领导的重视,成为各区域的重要文化建设任务等,用各种手段和形式开展诗教活动。

从当代诗教的五个方面来看,这些内容全面继承了中国古代的诗教精神,并将其文化内涵以时代精神的新角度,对传统精神进行了创造性转化和创新性发展,使其成为新时代的诗教观,从而为贯彻落实社会主义核心价值观,为振兴中华诗词和社会主义文化并不断为加强精神文明建设服务。

注释

①古人在社交场合将《诗经》搬上了辩论台,以诗为辩论的理据。辩论时,辩论双方可以直接将《诗经》中的语句作为论据加以引用,表明自己的立场,“赋诗言志”在这种场合下很容易找到事实根据。据《左传·成公二年》记载:晋与齐交战,晋军打到了齐国马陉,齐国的宾媚人向晋国求和。晋君不答应,说:不行,必须以肖同叔子为人质,并且齐国要使其国内的田亩东西走向(以便于晋军的战车通行)。宾媚人对答说:肖同叔子不是他人,而是我国君的母亲,从礼仪上来说,也可以说如同晋君之母,您在诸侯中树立威信,让天下听命,却以人家的母亲为人质,这就是以不孝行令于天下,《诗》曰:“孝子不匮,永锡尔类。”若以不孝命于诸侯,其无乃非德类也乎?何以为盟主?晋国于礼有阙。……先王要人们根据实际情况因地制宜来布置田亩的走向,晋国要齐国田亩东西走向,也违背先王之意。今大王要求一合诸侯,《诗》曰:“布政优优,百禄是遒。”晋人听了此话之后,许和。例子中宾媚人不卑不亢,巧妙地将《诗经》中关于孝道与爱民的思想穿插到游说辩论中,陷对方于不道德、不仁义的境地,一举说服了晋国人。②谢朓《晚登三山还望京邑》“澄江静如练”,李白将仅“静”改为“净”,其他皆为原句。③相对论是20世纪物理学史上最重大的成就之一,它包括狭义相对论和广义相对论两个部分。狭义相对论颠覆了自牛顿以来形成的时空概念,提示了时间与空间的统一性和相对性,建立了新的时空观。广义相对论把相对原理推广到非惯性参照系和弯曲空间,从而建立了新的引力理论。在相对论的建立过程中,爱因斯坦起到了主要的作用。④参见霍金《时间简史》,湖南科学技术出版社2010年版。

责任编辑:李大信

扫一扫在手机打开当前页